Mise à jour - Octobre 2024

Quelles sont les causes ?

Le virus de la rage (genre Lyssavirus) est présent dans la salive des animaux infectés (chien, chat, chauves-souris, autres mammifères sauvages...).

Comment se transmet le virus ?

La transmission survient par contact direct avec la salive d'un animal contaminé par morsure, griffure ou encore léchage sur la peau excoriée ou une muqueuse. La contamination d’homme à homme est exceptionnelle (transplantations d’organes, transmission de la mère au fœtus).

Quels sont les symptômes ?

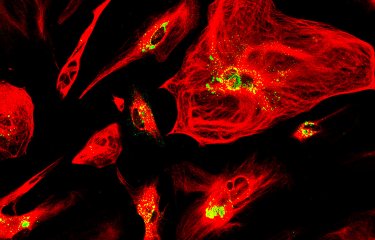

Le virus rabique est neurotrope : il infecte le système nerveux et affecte son fonctionnement. Il ne provoque pas de lésions physiquement visibles dans le cerveau mais perturbe les neurones, notamment le système nerveux autonome qui contrôle l’activité cardiaque ou la respiration. Après un à deux mois d’incubation en moyenne, l’individu atteint développe un tableau d’encéphalite.

La phase symptomatique associe des troubles neurologiques variés, notamment de l’anxiété, de l’agitation et des troubles de la conscience fluctuants ainsi que des troubles du système nerveux autonome (hypersalivation, anomalie du rythme cardiaque et de la tension artérielle...) L’hydrophobie (spasme involontaire des muscles du cou et du diaphragme à la vue de l'eau) est parfois observée. Une fois les signes déclarés, l’évolution se fait vers le coma et la mort en quelques heures à quelques jours.

Hormis quelques cas de survie décrits chez des enfants, l’issue est toujours fatale lorsque la maladie est déclarée.

À LIRE AUSSI

Comment diagnostiquer la maladie ?

Le diagnostic de la rage chez l’homme se base sur des tests virologiques réalisés en laboratoire de référence (le CNR de la rage à Institut Pasteur est le seul laboratoire en France habilité à réaliser ces analyses). Le virus est mis en évidence le plus souvent par PCR à partir d’échantillons de salive ou de biopsie de peau.

Quels sont les traitements ?

Le traitement préventif de la rage, à la suite d’une exposition à un animal suspect, comprend en urgence le nettoyage de toutes les plaies (eau et savon pendant 15 min) puis une antisepsie soigneuse (un contrôle de l’immunité antitétanique est également recommandé à la suite d’une morsure ainsi qu’une antibioprophylaxie dans certains cas).

La prophylaxie post-exposition (prévenir la survenue des symptômes après l’exposition à un animal suspect) comprend une vaccination, accompagnée d’une sérothérapie antirabique pour les expositions les plus sévères. Le traitement doit être effectué rapidement après exposition, avant l’apparition des premiers symptômes qui signe une évolution inexorablement fatale.

Cette prophylaxie consiste en 4 ou 5 injections intramusculaires de vaccin réparties sur un mois et elle est bien tolérée.

De nombreux pays utilisent également un schéma de prophylaxie court administré par voie intradermique et recommandé par l’OMS depuis 2018. Ainsi on estime que chaque année, environ 17 millions de personnes reçoivent une prophylaxie antirabique post-exposition dans le monde.

En 2023 en France, 3016 personnes ont reçu une prophylaxie après exposition parmi lesquelles 70% avaient été exposées à l’étranger. Cela ne signifie pas que ces personnes aient été exposées au virus de la rage, mais que le risque de transmission ne pouvait pas être complètement écarté et qu’une prophylaxie a été débutée par précaution.

Comment prévenir la maladie ?

La prévention repose principalement sur la vaccination préventive des animaux domestiques, en particulier des chiens et des chats et des populations à risque, ainsi que sur des mesures de contrôle des animaux sauvages dans certaines zones. Les campagnes d’éducation des populations cibles aux risques liés à la rage et aux mesures de sécurité pour éviter les contacts avec les animaux suspects sont également essentielles.

Un vaccin préventif est disponible pour les personnes à haut risque, comme les vétérinaires et les voyageurs dans certaines régions.

Enfin, la prophylaxie post-exposition est administrée à toute personnes exposées à un animal suspect.

Il est important de rappeler qu’il faut rester à distance des animaux sauvages partout dans le monde (chauves-souris, singes…) et ne jamais toucher ou nourrir les animaux domestiques dans les pays où la rage du chien n’est pas sous contrôle : Asie, Afrique essentiellement et dans une moindre mesure en Europe Centrale, Moyen-Orient, Amérique du Sud… Il est aussi essentiel de laver abondamment la plaie à l’eau et au savon pendant 15 min après contact avec un animal.

Combien de personnes sont touchées ?

On estime que la rage est responsable d’environ 59 000 décès annuels dans le monde, principalement en Asie et en Afrique, le plus souvent suite à une morsure par un chien enragé. Ces décès s’expliquent par l’absence de mise en œuvre des mesures de contrôle de la maladie chez le chien dans ces pays et par les grandes difficultés d’accès à la prophylaxie post-exposition pour les populations les plus vulnérables.

FAQ

Quelqu’un a-t-il déjà survécu à la rage, sans traitement ?

Il n’existe que quelques rares cas de survie sans prophylaxie après exposition. Cette survie est donc exceptionnelle, et le cas le plus connu est celui d’une jeune américaine qui a survécu à la rage en 2004. Elle avait été mordue sur le continent américain par une chauve-souris et n’avait reçu aucune vaccination antirabique avant ou après cette exposition. Elle a subi un traitement très lourd en service de réanimation, a survécu et a récupéré avec peu de séquelles. Si la survie de cette jeune fille a ouvert des perspectives en matière de traitement, la raison de sa survie ne peut être imputée à ce traitement et est probablement expliquée par la conjonction d’une réponse immunitaire particulièrement efficace chez cette jeune fille et d’un virus mal adapté à l’homme. Dans le reste des cas, les survies après infections prouvées par la rage le plus souvent associées à de lourdes séquelles et aucun traitement curatif n’a été identifié à ce jour.

Quelle est la situation de la rage en France ?

Aucun cas de rage des animaux domestiques et sauvages terrestres en France (hormis la Guyane) n'a été détécté depuis plus de 20 ans. La rage des chiens a disparu en Europe de l’Ouest au début du XXe siècle et la rage des renards roux a été éliminée grâce à la vaccination orale de la faune sauvage à la fin du XXe siècle. Il n’y a donc plus de risque de transmission de rage par un mammifère non volant sur le territoire français actuellement (sauf Guyane).

Les situations à risque de transmission de rage et qui doivent conduire à une consultation dans un centre antirabique rapidement sont :

-

Les morsures, griffures, contact de salive sur plaie ou muqueuse dans un autre pays (et en Guyane) où la rage circule encore chez les chiens ou la faune sauvage : voyageurs en Asie, Afrique, Amérique et Europe de l’est essentiellement. Le dernier cas de rage chez un voyageur a été diagnostiqué en 2023 chez une patiente mordue par un chat au Maroc deux mois auparavant et qui n’avait pas bénéficié de vaccination post-exposition.

-

Les contacts avec les chauves-souris qui peuvent être infectées avec des virus proches du virus de la rage partout dans le monde y compris en France (En France métropolitaine, un patient a été contaminé par le lyssavirus hamburg (EBLV-1) en août 2019 (lire Un cas de rage, exceptionnel en France, transmise par une chauve-souris). Il s’agissait du premier cas de rage contracté sur le territoire métropolitain depuis 1924. Par ailleurs, depuis 2008 quatre cas humains de rage ont été diagnostiqués en Guyane en lien avec un virus très proche de ceux circulant chez les chauves-souris hématophages en Amérique Latine.

-

Les contacts avec les mammifères importés illégalement sur le territoire français depuis moins de 6 mois ou qui ont voyagés sans être valablement vaccinés contre la rage dans un pays où la rage du chien est présente.