@Institut Pasteur

à propos de l'Institut Pasteur

Principaux succès

Vous connaissez la pasteurisation, le vaccin contre la rage, la découverte du virus du sida... Découvrez nos principales avancées en microbiologie, immunologie et santé publique.

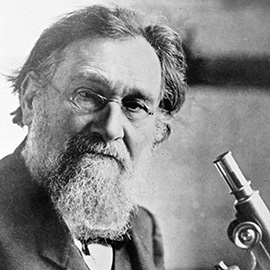

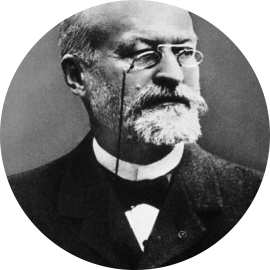

De Louis Pasteur à l'Institut Pasteur