En 1965, une découverte permettait de comprendre la régulation en biologie moléculaire. Son nom : le mécanisme de l'allostérie. 60 ans plus tard, revenons sur cette aventure scientifique et humaine qui a réinventé la biochimie et inspiré des pans entiers de la recherche actuelle.

En 1965, Jacques Monod, Jeffries Wyman et Jean-Pierre Changeux publient un article(1) qui va bouleverser la biologie moléculaire : la découverte du modèle allostérique.

- Jacques Monod est un biochimiste français de l’Institut Pasteur à Paris, qui s'apprête à recevoir le prix Nobel de physiologie / médecine la même année (avec François Jacob et André Lwoff) pour d’autres travaux sur la régulation de l'expression génétique dans la synthèse des enzymes et des virus.

- Jeffries Wyman est un biologiste moléculaire et biophysicien américain, connu pour ses recherches sur les protéines, les acides aminés et la chimie physique de l'hémoglobine.

- Jean-Pierre Changeux est, quant à lui, un jeune doctorant, dans le laboratoire de Jacques Monod. C’est lui qui propose, pour son sujet de thèse, de s’intéresser à la régulation de l’activité des protéines

Soixante ans après leur découverte, l’allostérie reste un concept moteur d’innovations thérapeutiques et d’idées neuves.

Figure scientifique majeure en France, Jean-Pierre Changeux est neurobiologiste, professeur émérite à l’Institut Pasteur et à l’Institut Collège de France. Il a profondément marqué la biologie moléculaire et les neurosciences, notamment par ses travaux sur les récepteurs du cerveau, son concept de sélection synaptique et sur l’accès à la conscience. Passionné de transmission scientifique, il est également l’auteur de nombreux livres de référence à destination du grand public, parmi lesquels :

- L’Homme neuronal (1983),

- Ce qui nous fait penser : la Nature et la Règle (avec Paul Ricoeur) (1998),

- ou encore La Beauté dans le cerveau (2016).

Jean-Pierre Changeux nous raconte la découverte de l’allostérie, avec Maurizio Brunori, de l’Accademia Nazionale dei Lincei, organisateur d'un colloque anniversaire de l’allostérie à Rome, en mai 2025. Professeur émérite de l’université La Sapienza de Rome, il a lui aussi apporté de nombreuses contributions à la biochimie et à la biophysique des protéines, avec des découvertes dans les domaines de la dynamique structurale, du repliement, de leur fonction et de leur évolution.

On vous raconte l’épopée scientifique de l’allostérie, pour comprendre la régulation en biologie moléculaire.

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est l’allostérie ?

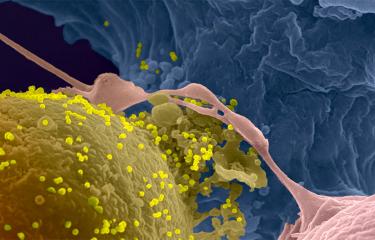

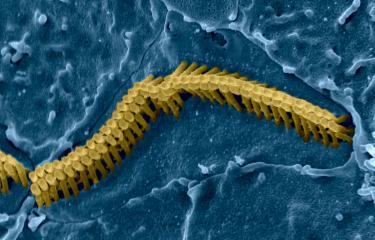

Jean-Pierre Changeux : La théorie de l’allostérie concerne principalement les protéines, grosses molécules formées par l'enchainement de nombreux acides aminés plus petits. Elle propose que certainess protéines dites régulatrices puissent fixer une petite molécule, un ligand, en un site topologiquement distinct du site actif classique et entrainer une régulation de l’activité de ce site - à distance - par un changement conformationnel de la protéine. Cette propriété permet une régulation fine et rapide des grandes fonctions des êtres vivants... bactéries, globules rouges, ou neurones...

Ce principe donne à la cellule vivante une capacité d’adaptation importante avec un pouvoir évolutif puissant. L’allostérie n’est pas qu’un détail du vivant : c’est une propriété fondamentale des molécules assurant le contrôle global des fonctions cellulaires.

Cette découverte a dû être une véritable aventure de laboratoire. Pouvez-vous nous raconter ?

J-P. C. : Tout est parti du désir de comprendre la régulation enzymatique au niveau moléculaire sur la base des données expérimentales présentées dans ma thèse de Doctorat. La principale était que la régulation par le signal chimique se complète d'une “coopérativité”, propriété par laquelle le ligand en se fixant sur son site renforce sa liaison sur un autre site identique sur la protéine. De ce fait, la courbes de réponse n’est pas “classique” (hyperbolique) mais sigmoïde. La découverte scientifique a été que ces deux propriétés peuvent être abolies simultanément, signe d’une réorganisation globale de la protéine. Nous avons cherché à modéliser cette transition, et à la décrire mathématiquement.

Comment pouvez-vous nous résumer le modèle que vous avez proposé pour décrire l’état des protéines ?

J-P. C. : Nous avons proposé qu’une protéine allostérique peut exister en équilibre sous plusieurs états, et que l’interaction avec un ligand la fait basculer d’un état à l’autre en modifiant à la fois l’activité de la protéine et les effets coopératifs. Ce modèle à deux états que nous avons proposé avec Jacques Monod et Jeffries Wyman – appelé MWC [Monod-Wyman-Changeux, NDLR] – a créé un changement de paradigme dans notre conception des protéines en s’appuyant sur l’hémoglobine et en l’élargissant à toute une famille de protéines régulatrices.

Maurizio Brunori : C’est un véritable miracle d’avoir vécu la découverte de l’allostérie. L’émergence de ce concept a été rendue possible par la rencontre de personnalités scientifiques à la fois fortes et passionnées. Au-delà de leur talent individuel, Wyman, Monod et Changeux ont formé un trio partageant une même ambition et énergie, relié par une connexion intellectuelle rare. C’est cette collaboration scientifique fructueuse et créative que nous avons souhaité honorer en mai 2025 à Rome en revenant sur les conséquences de cette découverte.

Quelles sont justement les implications de cette découverte aujourd’hui ? On parle d’un changement de paradigme en biochimie.

J-P. C. : Le modèle allostérique a radicalement modifié notre conception de la biologie des protéines. Il a permis de rendre compte de :

- la transduction des signaux régulateurs : mécanisme par lequel une cellule répond à l'information qu'elle reçoit ;

- la coopérativité entre site distincts : une propriété biochimique qui traduit la coopération entre plusieurs sites de fixation du substrat ; la liaison d'un substrat sur l'un des sites facilite ou rend plus difficile la liaison du substrat sur un autre site ;

- la plasticité conformationnelle : la capacité de la protéine d’adopter plusieurs organisations spatiales distinctes et inter-convertibles qui possèdent des activités distinctes;

- la sélection par le signal régulateur d’états conformationnels définis désormais connus au niveau atomique.

L’ensemble de ces propriétés confère un avantage sélectif considérable aux êtres vivants. Elle contribue, en particulier, à la constance du milieu intérieur décrite par Claude Bernard et à la régulation cybernétique de l’organisme vivant proposée par Norbert Wiener.

L’allostérie a aussi ouvert la porte à la modélisation, et à la conception rationnelle de nouveaux médicaments, actifs sur récepteurs ou enzymes. Depuis ces vingt dernières années, la communauté scientifique explore la diversité fonctionnelle des protéines allostériques pour la mise au point de nouvelles thérapeutiques.

M. B. : L’allostérie a en effet révolutionné notre regard sur la biologie. Elle a permis de comprendre, à l’échelle la plus fondamentale – celle de la molécule –, comment la vie organise et contrôle la complexité du vivant. Deux aspects sont, pour moi, essentiels : d’une part, l’allostérie offre une véritable base à la thermodynamique appliquée au vivant, permettant de moduler les équilibres selon différents paramètres. D’autre part, c’est l’illustration même de la sélection darwinienne au plan moléculaire : le “choix” entre diverses conformations moléculaires explique, à lui seul, de nombreuses propriétés émergentes de la vie. Ce double aspect, thermodynamique et évolutif, a ouvert le champ des possibles en biochimie fondamentale, et a fait exploser les travaux sur les protéines membranaires ou sur la compréhension des récepteurs neuronaux.

Comment la découverte de l’allostérie continue-t-elle d’inspirer les chercheurs ? Notamment sur les recherches sur les maladies.

J.-P. C. : L’allostérie irrigue de nombreux domaines de la recherche biomédicale, en particulier les neurosciences où elle a permis de comprendre le fonctionnement des récepteurs de neurotransmetteurs, notamment ceux de l’acétylcholine. Les mutations de gènes codant pour les protéines allostériques entrainent de multiples pathologies en particulier neuropsychiatriques mais aussi la résistance aux agents infectieux. Ces mutations peuvent résulter de la perte d’activité mais aussi du “gain d’activité” des protéines concernées. La connaissance du génome ne suffit pas. Le développement de nouveaux agents thérapeutiques requiert, en plus, l'identification précise du phénotype allostérique de la protéine concernée. La médecine de précision se complète désormais d’une nouvelle “pharmacologie de précision”.

- Jacque Monod, Jeffries Wyman, Jean-Pierre Changeux, On the nature of allosteric transitions: A plausible model, Journal of Molecular Biology, Volume 12, Issue 1, 1965, Pages 88-118, ISSN 0022-2836, DOI : 10.1016/S0022-2836(65)80285-6.

- Brunori, M. Wandering about allostery. Biol Direct 19, 64 (2024). DOI : 10.1186/s13062-024-00502-0

- Marco Cecchini, Pierre-Jean Corringer, Jean-Pierre Changeux, Vol. 93:339-366 (Volume publication date August 2024). DOI : 10.1146/annurev-biochem-030122-033116

- Allostery turns 60 | Accademia Nazionale dei Lincei, Rome, celebration meeting on May 20th 2025

- The beauty and the splendor of the truth: interviews on autobiographical recollections, Jean-Pierre Changeux, François L'Yonnet