Mise à jour - Septembre 2024

Quelles sont les causes ?

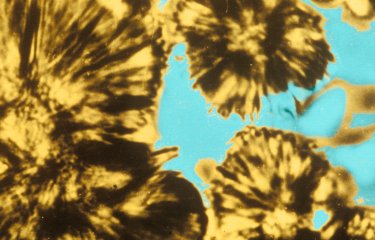

La diphtérie, du grec « diphtheria » qui signifie « membrane » (décrivant la formation d'une pseudomembrane observée chez les patients) est une infection due à une bactérie du genre Corynebacterium. Certaines souches de ces espèces bactériennes portent le gène tox (qui code la toxine diphtérique) et sont capables de produire la toxine diphtérique, causant des dommages significatifs à certains organes comme le cœur ou les nerfs périphériques (paralysies).

Comment se transmet la bactérie ?

La transmission de la diphtérie se fait principalement par inhalation des gouttelettes respiratoires expulsées lors de la toux ou de l'éternuement par une personne infectée. La maladie peut également se propager par contact direct avec des objets ou des tissus contaminés. Une fois établie, la bactérie peut produire des toxines qui endommagent les tissus corporels.

L’infection à C. ulcerans est transmise par contact avec des animaux de compagnie, en particulier chiens ou chats, eux-mêmes souvent asymptomatiques. Dans le cas des infections à C. ulcerans, la transmission interhumaine n’a jamais été démontrée.

L’infection à C. pseudotuberculosis est très rare et due à des contacts avec des petits ruminants, le plus souvent chèvres et moutons.

Quels sont les symptômes ?

La période d’incubation de la diphtérie est habituellement de 2 à 5 jours. Les symptômes caractéristiques sont le mal de gorge, de la fièvre et une tuméfaction du cou. L’angine diphtérique est la forme habituelle de la maladie. Elle est caractérisée par une pharyngite, de la fièvre, une tuméfaction du cou et une céphalée. Les très rares cas d’infection à C. pseudotuberculosis sont des atteintes ganglionnaires particulières (adénite nécrosante).

La principale manifestation de la diphtérie est une infection des voies respiratoires supérieures qui peut conduire à la paralysie du système nerveux central ou bien du diaphragme et de la gorge, entraînant la mort par asphyxie. L’infection à C. diphtheriae est hautement contagieuse.

À LIRE AUSSI

Comment diagnostiquer la maladie ?

Le diagnostic de la diphtérie se fait par un examen clinique, complété par des cultures bactériennes des prélèvements de la gorge. Des tests pour détecter la toxine doivent être utilisés pour confirmer le diagnostic ; ceux-ci sont réalisés au centre national de référence à l’Institut Pasteur.

Quels sont les traitements ?

Le traitement de la diphtérie classique consiste à administrer au plus vite une antitoxine diphtérique et/ou des antibiotiques. De plus, une antibiothérapie par amoxicilline est recommandée, ou par macrolides en cas d’allergie aux bêta-lactamines. Plus d’informations sont disponibles sur le site web du Centre national de référence des Corynebactéries du complexe diphtheriae et dans le document sur la conduite à tenir en cas de diphtérie édité par le Haut conseil de la santé publique.

Comment prévenir la maladie ?

La vaccination antidiphtérique est le seul moyen de contrôler cette infection grave. Le vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux, de l'hépatite B, poliomyélitique et de l'Haemophilus influenzae type b (abrégé en vaccin DTC-HepB-P-Hib ou DTCa-HepB-P-Hib) est un vaccin combiné destiné aux nourrissons. En ce qui concerne la diphtérie, le vaccin est composé de la toxine diphtérique purifiée et inactivée. La vaccination est obligatoire pour tous les enfants et les professionnels de santé. La primo-vaccination est maintenant obligatoire chez l’enfant à 2 et 4 mois. Le premier rappel se fait à l’âge de 11 mois et les autres rappels se font à 6 ans, 11/13 ans, 25 ans, 45 ans, 65 ans et puis tous les 10 ans. Les études de séroprévalence montrent qu’une haute proportion de sujets âgés de 50 ans et plus en France ont un titre d’anticorps non détectable ou inférieur au seuil considéré comme protecteur. Ces données soulignent l’importance de suivre les recommandations vaccinales, notamment les rappels tous les 10 ans chez les adultes âgés de plus de 65 ans.

Combien de personnes touchées ?

La surveillance de la diphtérie en France repose sur la déclaration obligatoire des cas. Grâce à une bonne couverture vaccinale, la maladie est bien contrôlée en France.

Entre 2011 et 2020, on a observé 69 cas d’infections à C. diphtheriae porteurs du gène tox. Tous étaient soit des cas importés soit des cas détectés en France d’outre-mer, chez des sujets incomplètement ou non vaccinés. La majorité des cas sont des diphtéries cutanées. Aucun des cas n’est décédé.

Par ailleurs, pendant cette même période 84 cas d’infections à C. ulcerans porteurs du gène tox ont été signalés en France métropolitaine. La majorité étaient des cas de diphtérie cutanée, et contrairement aux cas dus à C. diphtheriae, certains des patients sont décédés de leur infections. Un point commun aux infections dues à C. ulcerans est le contact avec des animaux domestiques, souvent des chats et des chiens.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, les taux de morbidité varient selon les régions et les conditions de santé publique locales.

Pour aller plus loin :