Mise à jour - Novembre 2024

Quelles sont les causes ?

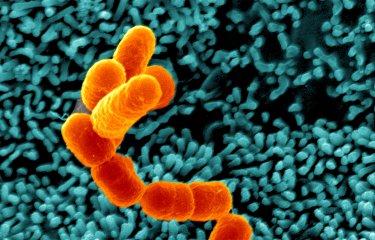

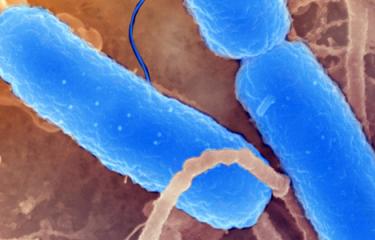

La shigellose est provoquée par des bactéries nommées Shigella qui sont des clones spécialisés de Escherichia coli. Quatre sérogroupes de Shigella sont décrits (Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii et Shigella sonnei). En France et dans les pays industrialisés, le sérogroupe le plus fréquent est S. sonnei mais il est aussi en train d’émerger mondialement, y compris dans les pays à faible intermédiaire, remplaçant S. flexneri.

Comment se transmet la bactérie ?

La shigellose est par excellence une maladie liée à l’insuffisance d’hygiène. Les shigelles sont transmises par voie féco-orale. Elles sont extrêmement infectieuses puisque 10 à 100 bacilles suffisent à provoquer la maladie. L’homme est le seul réservoir et peut éliminer ces bactéries dans ses selles pendant des semaines après un épisode dysentérique. Le plus souvent, la transmission est directe, du malade à son entourage. L’eau et les aliments souillés par des déjections contenant des bactéries Shigella, ainsi que les mouches, peuvent également transmettre la maladie. De plus, une augmentation des cas de shigellose par transmission sexuelle (rapports oro-anaux) est observée depuis ces dernières années dans les pays industrialisés.

Quels sont les symptômes ?

La forme dysentérique aiguë typique de l’adulte débute brusquement, après une incubation brève, entre 1 et 4 jours après l’ingestion de la bactérie. Elle se caractérise par des douleurs abdominales souvent accompagnées de vomissements et l’émission de selles très fréquentes et nombreuses, glairo-sanglantes et purulentes, voire parfois hémorragiques. La fièvre est élevée, avec altération de l’état général.

Des complications peuvent émailler l’évolution de la maladie, surtout chez le nourrisson et le jeune enfant ; elles en causent les formes graves qui peuvent aboutir à la mort du patient.

Les complications aiguës sont dominées par :

- une hypoglycémie, des bactériémies ou des septicémies à point de départ intestinal pouvant se compliquer de choc septique

- une déshydratation due à la fièvre et à l’abondance des pertes hydro-électrolytiques de la diarrhée, menant au collapsus et à l’insuffisance rénale aiguë

- un syndrome hémolytique et urémique, une insuffisance rénale aiguë de cause complexe, le plus souvent mortelle en l’absence de possibilités rapides de réanimation, peut être observé exceptionnellement après contamination par les très rares souches de Shigella spp. produisant une Shiga-toxine.

- un mégacôlon toxique, une occlusion intestinale pouvant se compliquer de perforation avec péritonite.

Les complications chroniques sont dominées par un état prolongé de malnutrition avec retard staturo-pondéral sévère chez les jeunes enfants.

À LIRE AUSSI

Comment diagnostiquer l’infection ?

Le diagnostic de la shigellose est confirmé par la détection des bactéries Shigella dans un échantillon de selles du patient que ce soit par culture (coproculture) ou par des tests moléculaires (PCR pour Polymerase Chain Reaction) au sein d’un laboratoire de biologie médicale. Les techniques microbiologiques classiques restent encore les techniques de référence pour la confirmation du sérogroupe et pour la détermination de la susceptibilité aux antibiotiques. Au CNR, toutes les souches reçues sont maintenant séquencées ce qui permet un typage beaucoup plus fin que le sérogroupage et permet également de déterminer l’ensemble des gènes de résistance aux antibiotiques présents dans la souche bactérienne.

Quels sont les traitements ?

A la différence des autres maladies diarrhéiques, la shigellose ne peut être traitée par la seule réhydratation. En effet, la bactérie envahit la muqueuse du colon et provoque une réaction inflammatoire qui conduit à la destruction des tissus infectés voire à des complications à distance. Les antibiotiques permettent généralement une guérison rapide et sans séquelles. Cependant, le traitement est compliqué par l’émergence de souches multi-résistantes, particulièrement chez S. sonnei et de S. flexneri qui apparaissent fréquemment résistantes à tous les antibiotiques dits de première ligne (ampicilline, tétracycline, sulfaméthoxazole-triméthoprime, chloramphénicol, acide nalidixique), obligeant à l’usage d’antibiotiques d’accès plus restreint et bien plus chers (fluoroquinolones, céphalosporines de 3ème génération et azithromycine). Les premières souches résistantes à l’ensemble de ces molécules commencent à être détectées dans plusieurs pays. En France, ces souches hautement résistantes aux antibiotiques, détectées pour la première fois en 2015, sont maintenant responsables d’environ 10% des cas de shigellose chaque année (1).

Comment prévenir l’infection ?

Comme pour toutes les maladies diarrhéiques, le traitement prophylactique repose sur l’amélioration des conditions d’hygiène : amélioration de l’apprentissage de l’hygiène individuelle, aménagement de latrines, contrôle des mouches, réglementation de l’utilisation agricole de matières fécales humaines, approvisionnement en eau potable. Ces améliorations sont malheureusement illusoires dans de nombreuses régions du monde, avec l’augmentation rapide des populations, en particulier urbaines. D’où l’importance et l’urgence de développer un vaccin. Dans la communauté homosexuelle masculine, une prévention sur cette nouvelle infection sexuellement transmissible est à mettre en place.

Qui est touché ?

Du fait de ses conditions de survenue, la maladie touche essentiellement les enfants vivant dans les régions pauvres et surpeuplées de la planète où les infrastructures sanitaires et l’hygiène individuelle sont insuffisantes. Elle peut cependant aussi toucher les militaires en opération dans ces régions, les personnels humanitaires et les touristes. Dans les pays industrialisés, de petites épidémies à S. sonnei peuvent survenir dans des collectivités de jeunes enfants ou dans des collectivités religieuses. Ces dernières années, S. sonnei et S. flexneri sont devenues épidémiques au sein de la communauté homosexuelle masculine.

Combien de personnes touchées ?

La shigellose tue environ 200 000 personnes dans le monde par an, dont 65 000 enfants de moins de 5 ans. En France, la fréquence de ce pathogène est en augmentation notable ces dernières années, avec 1 595 souches reçues au CNR en 2023 (par rapport à 700-1 100 souches annuelles entre 2005 et 2017).

Pour aller plus loin :

(1). Rapports d'activité du CNR des Escherichia coli, Shigella, Salmonella.