Mise à jour - Juillet 2024

Quelles sont les causes ?

La maladie est causée par des parasites du genre Leishmania contaminant un insecte vecteur, le phlébotome. 90 espèces de cet insecte transmettent ces parasites.

Comment se transmet le parasite ?

Les leishmanies, parasites responsables des leishmanioses, sont transmises à l’être humain lorsqu’un phlébotome femelle, contaminé, le pique pour se nourrir de sang.

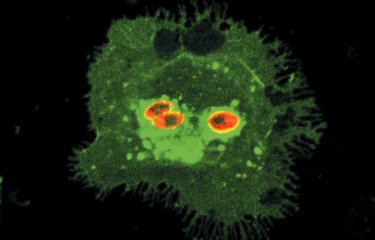

Lorsqu’elles sont injectées par les phlébotomes à l’hôte mammifère (dont l’être humain), ces leishmanies possèdent un flagelle (stade dit « promastigote »). Dans le derme, elles sont capturées par des macrophages et se transforment (stade dit « amastigotes », sans flagelle à développement intracellulaire strict).

Les cellules qui les hébergent peuvent ensuite se localiser dans différents tissus ou organes et, en fonction de facteurs propres à l’hôte et à l’espèce de leishmanie, provoquer ainsi les différents symptômes propres à la maladie.

Quels sont les symptômes ?

Les leishmanioses peuvent se présenter sous différentes formes cliniques, que l’on classe principalement en plusieurs catégories.

- La leishmaniose cutanée, la plus souvent bénigne mais la plus fréquente, se caractérise par des lésions ulcérées ou ulcéro-croûteuses, parfois très nombreuses. Ces lésions sont localisées sur les parties découvertes du corps, et qui guérissent en général spontanément en laissant des cicatrices.

- La forme cutanéomuqueuse : selon l’espèce de parasite infectante, la leishmaniose cutanée peut évoluer vers une forme cutanéomuqueuse ou cutanée diffuse. Cette forme de leishmaniose est caractérisée par une destruction de muqueuse comme celles de la bouche, du nez et de la gorge.

- La leishmaniose viscérale, la forme la plus grave, se manifeste par une fièvre, une anémie, un amaigrissement, un gonflement du foie et de la rate et des ganglions lymphatiques. Elle est mortelle en l’absence de traitement.

À LIRE AUSSI

Comment diagnostiquer la maladie ?

Le diagnostic pour les différentes leishmanioses repose sur un examen clinique avec une observation des manifestations cliniques puis des tests parasitologiques. Un test de sérologie peut être fait pour la leishmaniose viscérale.

Quels sont les traitements ?

Il n’existe pour le moment aucun vaccin ni médicament prophylactique. L’OMS et les experts Français (rapport technique sur le contrôle de la leishmaniose), préconisent une approche thérapeutique prenant en compte les différents aspects cliniques et parasitologiques de la maladie qui permet la guérison dans l’immense majorité des cas.

Comment prévenir la maladie ?

Il n’existe pour le moment aucun vaccin ni médicament prophylactique/ préventif.

Une prise en charge précoce permet de réduire la prévalence de la maladie et sa propagation.

Qui est touché ?

La maladie touche les populations les plus précaires. La malnutrition, l’insalubrité et les déplacements des populations sont les principaux facteurs de risque.

En 2018, les leishmanioses viscérales étaient endémiques dans 92 pays, et les leishmanioses cutanées dans 83 pays. Plus d’un milliard de personnes vivent aujourd’hui dans des zones endémiques et présentent un risque de développer la maladie.

En France métropolitaine, les leishmanioses (principalement la viscérale) sont présentes dans les Cévennes, la Côte d’Azur, la Corse, la Provence, et les Pyrénées Orientales. L’espèce incriminée est Leishmania infantum, également responsable de la leishmaniose canine. Les voyageurs peuvent également être infectés par d’autres espèces lors des déplacements en pays endémiques.

Pour aller plus loin :