Mise à jour - janvier 2026

Quelles sont les causes ?

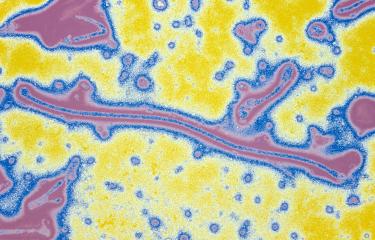

La maladie à virus Ebola est provoquée par plusieurs virus de la famille des Filoviridae et du genre Orthoebolavirus. Ce genre comprend six espèces dont trois sont à l’origine de flambées épidémiques :

- Orthoebolavirus zairense ou Zaïre ebolavirus, plus couramment appelée virus Ebola

- Orthoebolavirus sudanense ou Soudan ebolavirus, plus couramment appelée virus Soudan

- Orthoebolavirus bundibugyoense ou Bundibugyo ebolavirus, plus couramment appelée virus Bundibugyo

Une quatrième espèce, le virus de la forêt de Taï, a également été à l’origine d’une personne malade en 1994.

Les chauves-souris de la famille des Pteropodidae pourraient être les principaux réservoirs de ces virus, mais aucune preuve formelle n’a été à ce jour apportée. Ces virus peuvent également infecter les grands singes comme les chimpanzés et les gorilles, mais aussi les antilopes forestières.

Comment se transmet le virus ?

Le virus peut être transmis à l’être humain par contact direct (sang, organes, liquides biologiques) avec des animaux infectés. La chasse ou la préparation et la consommation de viande de brousse représentent des situations à risque.

La transmission du virus entre humains peut se faire de manière directe -via le sang ou les liquides biologiques de personnes infectées -ou de manière indirecte- via des objets ou des surfaces contaminés par ces liquides.

Une personne infectée devient contagieuse à l’apparition des premiers symptômes et l’est encore plus quand la maladie est installée. Les personnes décédées restent également hautement contagieuses pendant plusieurs jours. Il existe donc un risque de transmission du virus lors des rites funéraires au cours desquels les proches du défunt sont en contact direct avec la dépouille.

A l’inverse, une personne guérie ne transmet plus le virus sauf via le sperme où l’agent infectieux peut rester jusqu’à plusieurs mois après la guérison clinique et des transmissions sexuelles ont été rapportées jusqu’à plus d’un an après la guérison.

Par ailleurs, le risque de transmission par aérosol est très limité, sauf dans des cas particuliers (intubation en service de réanimation par exemple).

Quels sont les symptômes ?

La durée d’incubation, c'est-à-dire le temps écoulé entre l’infection et l’apparition des symptômes, varie de 4 à 21 jours, mais est le plus souvent comprise entre 5 et 12 jours.

La maladie débute par des symptômes qui ressemblent à la grippe : apparition brutale d’une fièvre supérieure à 38°C, une faiblesse intense, des douleurs musculaires, des maux de tête et une irritation de la gorge.

Ces premiers symptômes sont suivis de vomissements, de diarrhées, d’éruptions cutanées, d’une atteinte des reins et du foie et, dans certains cas, d’hémorragies internes et externes. Une confusion et une agressivité peuvent également se manifester, signes que le système nerveux central est atteint.

L’intensité et la gravité des symptômes varient d’un patient à l’autre. Une prise en charge rapide augmente les chances de survie.

Comment diagnostiquer la maladie ?

Le diagnostic clinique de la maladie est difficile car les symptômes initiaux sont relativement peu spécifiques.

Seuls les tests en laboratoire, réalisés dans des conditions de haute sécurité, permettent d’établir le diagnostic. La RT-PCR, qui permet de détecter le matériel génétique du virus, est aujourd’hui le test de référence, tandis que les sérologies IgM et IgG sont utiles pour le diagnostic tardif ou rétrospectif.

Un diagnostic rapide de la maladie est essentiel afin d’isoler les personnes infectées et de limiter la propagation du virus.

À LIRE AUSSI

Quels sont les traitements ?

Ils consistent principalement en des soins de soutien comme la réhydratation et la gestion des symptômes.

Les épidémies de 2013-2016 et de 2018-2019 ont permis une évolution dans la prise en charge des personnes infectées et a abouti à la publication par l’OMS de lignes directrices pour le traitement des patients. Idéalement, les patients doivent bénéficier de soins personnalisés incluant le contrôle de la concentration des minéraux et du glucose dans le sang, la détection et le traitement d’éventuelles co-infections ou encore la prise en charge en cas de défaillances d’organe. Ces mesures augmentent les chances de survie.

Par ailleurs, deux anticorps monoclonaux, mAb114 ou REGN-EB3, peuvent également être utilisés pour réduire la mortalité. L’administration de l’un ou de l’autre doit se faire le plus précocement possible après le diagnostic, en une seule fois.

Comment prévenir la maladie ?

Les principales mesures préventives consistent à :

- limiter les contacts à risque avec des animaux potentiellement infectés (contacts avec les familles de chauves-souris réservoirs du virus, chasse, découpe et consommation de viande crue issue de grands singes ou d’antilopes forestières)

- éviter le contact avec les personnes infectées, notamment leurs liquides biologiques (sang, vomissures, …)

Les personnes décédées restant contagieuses pendant plusieurs jours, les contacts avec le corps de la victime doivent être évités lors des cérémonies funéraires.

Par ailleurs, deux vaccins préventifs contre le virus Ebola (espèce Zaïre ebolavirus) sont approuvés : le vaccin Ervebo et le vaccin Zabdeno et Mvabea. Le premier est recommandé pour les personnes à haut risque de contamination dans les zones de flambée épidémique. Cependant, ces vaccins ne sont à ce jour pas déployés dans le cadre de campagne de vaccination préventive de masse.

D’autres vaccins contre les autres espèces de virus sont en cours de développement.

Combien de personnes touchées ?

Le virus Ebola a été observé pour la première fois en 1976, lors de deux flambées simultanées au Soudan (151 morts) et en République démocratique du Congo (280 morts).

Depuis lors, les principales flambées ont été les suivantes :

- 1995: 315 cas dont 250 morts en République démocratique du Congo

- 2000: 425 cas dont 224 morts en Ouganda

- 2007 : 187 morts en République démocratique du Congo

De 2013 à 2016, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, environ 29 000 cas dont au moins 11 300 morts ont été déclarés. Il s’agit de la plus importante épidémie de maladie à virus Ebola connue à ce jour. (voir notre dossier sur l’épidémie de 2013-2016)

Pour des informations complémentaires, vous pouvez consulter :

-la fiche d’information de l’ECDC