Alors que le virus SARS-CoV-2 circule toujours, des vagues épidémiques sont encore possibles en France et partout dans le monde, moins intenses mais persistantes. En septembre 2025, c’est le variant Frankenstein qui circule, un sous-variant d’Omicron, peu virulent. Où en sommes-nous avec le Covid-19 en France ? Entretien avec Olivier Schwartz, responsable de l’unité Virus et immunité, à l’Institut Pasteur.

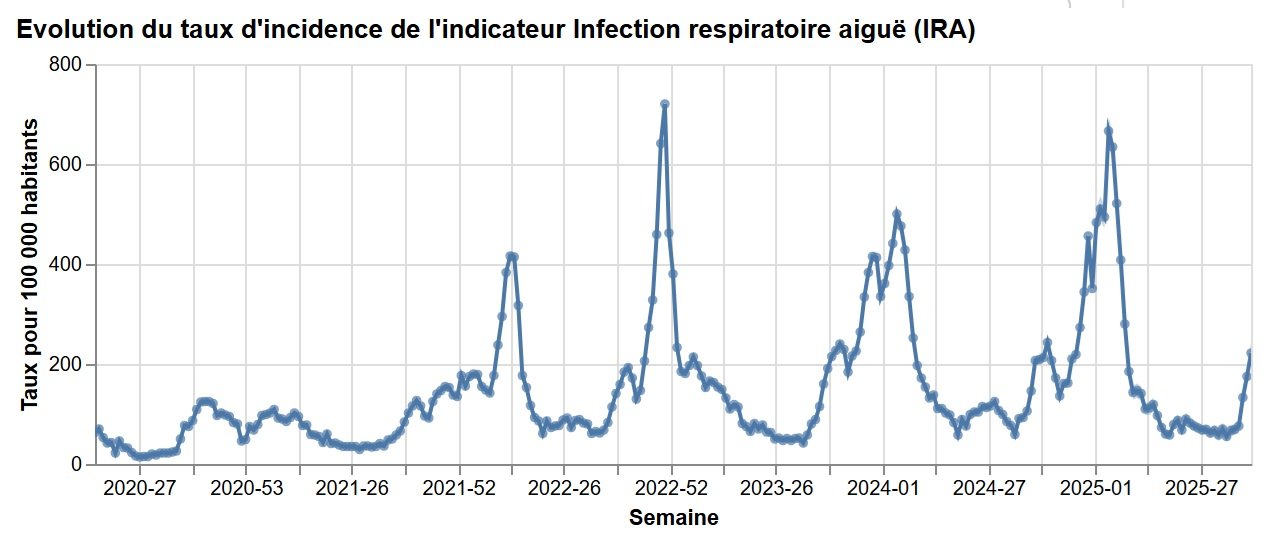

Selon Santé publique France, les cas de suspicion de Covid ont augmenté de 37% chez les adultes la semaine du 15 au 21 septembre 2025 en France métropolitaine, en légère baisse chez les enfants et la circulation reste faible en Guyane, et aux Antilles. La circulation du SARS-CoV-2 augmente donc, mais demeure à des niveaux raisonnables. Surtout, le variant XFG en circulation est décrit comme plus contagieux mais pas plus dangereux que ses prédécesseurs : il est aussi appelé « Frankenstein » car il résulte de l’hybridation de deux sous-variants du virus Omicron.

Le SARS-CoV-2 continue donc de circuler, porté par l’émergence régulière de nouveaux variants issus de mutations qui lui permettent d’échapper partiellement à notre immunité. La vaccination et l’application des gestes barrières demeurent essentielles, en particulier pour les personnes à risque, tandis qu’une surveillance mondiale attentive reste indispensable pour prévenir l’apparition et la propagation de nouveaux variants préoccupants.

Olivier Schwartz, responsable de l’unité Virus et immunité, à l’Institut Pasteur, revient avec nous sur les questions soulevées par le retour en nombre de cas de suspicion de Covid.

#1. Pourquoi le Covid-19 continue-t-il d'apparaître par vagues, chaque année à peu près à la même période ? Le Covid-19 va-t-il devenir une maladie strictement saisonnière, comme la grippe ?

Olivier Schwartz : Le SARS-CoV-2 circule toujours, avec des résurgences saisonnières proches de celles de la grippe. Le virus a pour caractéristique à ce jour de conserver une « circulation de fond » tout au long de l’année, contrairement à la grippe plus strictement hivernale. Tant qu’il reste une immunité partielle dans la population, les situations de risque seront concentrées chez les plus fragiles.

Il y a tout de même une diminution du nombre des cas et des formes graves de façon générale, notamment grâce à l’immunité acquise due à la couverture vaccinale et les infections passées.

Plusieurs facteurs expliquent cette persistance :

- Le virus mute en continu, lui permettant d’échapper partiellement à l’immunité ;

- Le taux d’anticorps baisse avec le temps, aussi bien après infection que vaccination ;

- Les conditions hivernales favorisent la transmission (températures externes, humidité fenêtres fermées).

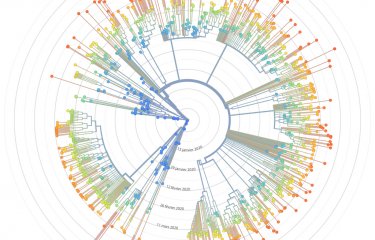

#2. Comment fonctionnent les mutations du SARS-CoV-2 ? Comment apparaissent ces nouveaux variants ?

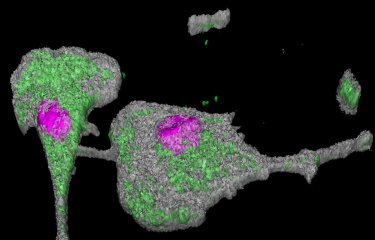

O. S. : Comme tous les virus à ARN, le SARS-CoV-2 mute régulièrement. La plupart des mutations sont sans effet ou gênent le virus, mais quelques-unes lui donnent un « avantage », permettant sa propagation. Les mutations qui vont donner lieu à ce qu’on appelle des “variants” surviennent notamment dans la protéine Spike (cible principale des vaccins et des anticorps neutralisants). Ces variants sont caractérisés par une meilleure capacité à infecter nos cellules et à contourner nos défenses immunitaires.

Le scénario le plus probable est celui d’une « endémicité », avec une circulation que l’on appelle aussi “à bas bruit”, avec parfois de petites vagues. Mais l’émergence d’un nouveau variant très différent et moins sensible à l’immunité collective ne peut être totalement exclue.

La majorité des mutations apparaissent au fil de la circulation du virus, mais les variants plus virulents pourraient émerger particulièrement chez des personnes fragiles ou immuno-compromises (par exemple, des patients âgés, ou atteints de maladies graves, ou infectés par le VIH et non soignés), chez lesquelles le virus persiste plus longtemps et a le temps de muter. Cette dynamique explique l’importance de bien surveiller ces personnes fragiles, en particulier dans les pays en développement. Aux Etats-Unis, la baisse des sommes allouées au traitement et à la lutte contre le VIH-sida vont provoquer une hausse du nombre de personnes infectées par le VIH et pourraient par conséquent augmenter le risque d’émergence de nouveaux variants. (lire l’article du Monde - VIH : des centaines de spécialistes alertent les Etats-Unis sur l’effet « catastrophique » des coupes budgétaires).

En ce qui concerne les nouveaux variants circulants actuellement, dont celui appelé Frankenstein, ils sont relativement proches d’un point de vue génétique. Mais ce surnom de Frankenstein semble exagéré. Il n’y a pas d’'éléments pour l’instant qui suggèrent que ce virus soit plus dangereux que les variants précédents.

#3. Les vaccins sont-ils toujours efficaces ?

O. S. : Aujourd’hui, la plupart des infections sont moins graves, surtout chez les personnes jeunes ou sans facteur de risque notable, et la vaccination ou les infections précédentes y contribuent fortement. Cependant, l’immunité diminue avec le temps, même si la protection contre les formes sévères reste significative. D’où l’importance – comme pour la grippe – d’actualiser régulièrement la composition des vaccins et de cibler les personnes les plus vulnérables (plus de 65 ans, personnes souffrant de comorbidité ou immuno-déprimées, etc.) pour les rappels annuels. Des vaccins adaptés aux variants sont disponibles chaque année.

#4 Quelles sont les recommandations pour faire face au Covid-19 ?

O. S. : Pour affaiblir la chaîne de transmission du virus, comme pour toute infection respiratoire, il faut suivre les recommandations des autorités de santé, en particulier :

- S'isoler au maximum si on est infecté ou malade ;

- Les personnes présentant des facteurs de risque sont appelées à se faire (re)vacciner ;

- Aérer son logement, lieu de travail ou espace collectif régulièrement ;

- Maintenir les gestes barrières notamment en cas de test positif et/ou de symptômes : lavage des mains réguliers, port du masque dans les espaces clos

- Suivre les recommandations vaccinales des autorités de Santé.

Sources :

- Bulletin national d'information OSCOUR du 23 septembre 2025

- Covid-19, cinq ans de l’épidémie : avons-nous retenu les leçons de 2020 ? Revivez notre journée spéciale - Le Monde, 4 mars 2025

- L’épidémie de Covid-19 connaît un regain, sans « aucun signal inquiétant », selon les experts - Le Monde, 3 octobre 2024

- Épidémiologie et conditions de vie sous le Covid-19 : mise en ligne des données des vagues 2020 et 2021 de l’enquête EpiCov | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques - Drees, 07 mai 2024