Plusieurs mois après l’infection au SARS-CoV-2, des symptômes peuvent perdurer chez certains patients. Les scientifiques de l’Institut Pasteur montrent chez un modèle animal, que le SARS-CoV-2 infecte le cerveau et persiste jusqu’à 80 jours après la phase aiguë de l’infection dans une partie du cerveau appelée le tronc cérébral. La présence du virus est liée à des signes de dépression, de troubles de la mémoire et d'anxiété. Des gènes liés au métabolisme et à l'activité des neurones sont déréglés dans le cerveau de ces animaux, de façon semblable à ce qui se passe dans les maladies neurodégénératives. Cette étude est publiée le 22 juillet 2025 dans Nature Communications.

La persistance de certains symptômes plusieurs semaines, voire plusieurs mois après l’infection de la Covid-19 s’est manifestée dès la première vague épidémique. Ce phénomène, aujourd’hui appelé « Covid long » (ou Syndrome Post-Covid-19), se caractérise par une série de symptômes qui se manifestent généralement dans les trois mois suivant la maladie initiale et qui durent au moins deux mois. Le Covid long touchait 4 % de la population adulte française fin 2022 d’après les estimations de Santé publique France. Les symptômes chroniques et invalidants les plus fréquents du Covid long sont : une fatigue profonde, des troubles neurologiques (« brouillard cérébral »), des difficultés respiratoires (essoufflement, tachycardie) ou des maux de tête.

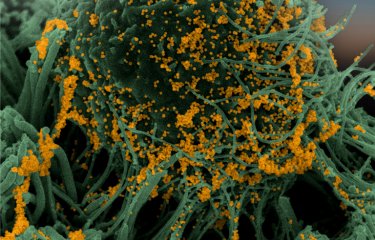

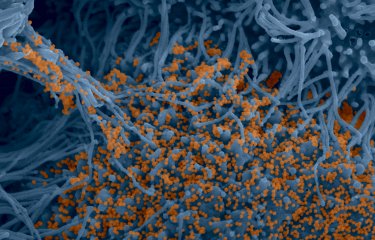

Les chercheurs de l’unité Lyssavirus, épidémiologie et neuropathologie à l’Institut Pasteur avaient précédemment montré que l’épithélium olfactif pouvait constituer une porte d’entrée du virus vers le cerveau et pouvait expliquer certaines manifestations neurologiques du Covid long. Dans cette étude, les scientifiques ont suivi les effets de l’infection du SARS-CoV-2 au niveau du système nerveux central jusqu’à 80 jours après la phase aigüe de l’infection chez le modèle animal.

Les chercheurs ont détecté des ARNs viraux du SARS-CoV-2 dans le système nerveux, plus particulièrement dans une partie du cerveau appelée « tronc cérébral », de la plupart des animaux infectés et pour tous les variants du Sars-CoV-2 étudiés (Wuhan, Delta, Omicron BA1), 80 jours après la phase aigüe de l’infection. Des analyses complémentaires ont mis en évidence l’activité de réplication du virus dans les tissus, ce qui implique que le virus peut continuer à infecter de nouvelles cellules, la charge virale étant cependant basse. Le virus pourrait ainsi persister « à bas bruit » dans le tronc cérébral.

Les chercheurs ont ensuite étudié les conséquences de ces ARNs viraux sur le métabolisme du cerveau. Ils observent que des gènes liés au métabolisme et à l'activité des neurones sont dérégulés dans le cerveau de ces animaux, de façon semblable aux signatures moléculaires des maladies neurodégénératives, notamment la maladie de Parkinson avec la dérégulation de la voie de la dopamine.

« Nous avons observé que l’expression des gènes liés au métabolisme de la dopamine est modifiée. L’infection au Sars-CoV-2 semble avoir un impact sur la production de la dopamine, un neurotransmetteur impliqué dans la régulation des émotions et de la mémoire. » explique Anthony Coleon, premier auteur de l’étude et doctorant dans l’unité Lyssavirus, épidémiologie et neuropathologie à l’Institut Pasteur.

Les scientifiques observent par ailleurs que la présence du virus, 80 jours après la phase aigüe de l’infection, est liée à des signes de dépression, de troubles de la mémoire et d'anxiété. De plus, l’évaluation de ces symptômes a révélé une différence des symptômes comportementaux selon le sexe des animaux.

« Notre étude met en évidence pour la première fois, chez le modèle animal, les conséquences biologiques à long terme de l’infection au Sars-CoV-2. Elle suggère des signatures biologiques qui pourraient expliquer certains symptômes persistants observés chez les patients » poursuit Guilherme Dias de Melo principal auteur de l’étude et chercheur dans l’unité Lyssavirus, épidémiologie et neuropathologie à l’Institut Pasteur.

« Nous poursuivons nos travaux afin de comprendre comment l’infection induit la perte de fonction des neurones à dopamine. Notre étude a permis d’identifier une liste de gènes dérégulés à long terme par l’infection au SARS-CoV-2. Ces gènes constituent de potentielles cibles pour la recherche de molécules thérapeutiques » conclut-il.

Sources

Hamsters with long COVID present distinct transcriptomic profiles associated with neurodegenerative processes in brainstem, Nature Communications, 22 juillet 2025

Anthony Coleon1, Florence Larrous1, Lauriane Kergoat1, Magali Tichit2, David Hardy2, Thomas Obadia3,4, Etienne Kornobis3,5, Hervé Bourhy1 and Guilherme Dias de Melo1*

1 Institut Pasteur, Université Paris Cité, Lyssavirus Epidemiology and Neuropathology Unit, F-75015 Paris, France

2 Institut Pasteur, Université Paris Cité, Histopathology Core Facility, F-75015 Paris, France

3 Institut Pasteur, Université Paris Cité, Bioinformatics and Biostatistics Hub, F-75015 Paris, France

4 Institut Pasteur, Université Paris Cité, G5 Infectious Diseases Epidemiology and Analytics, Paris, France.

5 Institut Pasteur, Université Paris Cité, Plate-forme Technologique Biomics, F-75015 Paris, France

*Corresponding author