Mise à jour - Août 2024

Quelles sont les causes ?

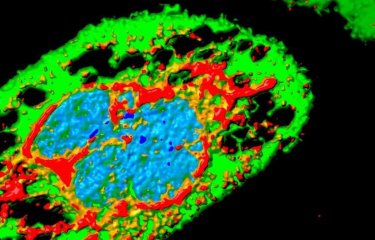

La fièvre Zika est due à un arbovirus, appartenant à la famille des Flaviviridae, du genre flavivirus, comme les virus de la dengue ou encore de la fièvre jaune. L’insecte vecteur de la maladie est le moustique femelle du genre Aedes, reconnaissable notamment par la présence de rayures noires et blanches sur ses pattes.

Comment se transmet le virus ?

Le virus Zika est transmis via les piqûres de moustiques du genre Aedes. Ces moustiques sont actifs principalement le jour.

Le moustique est infecté par le virus lors d’un repas sanguin, lorsqu’il pique une personne porteuse du Zika. Le virus se multiplie au sein du moustique sans conséquence pour l’insecte. Puis, lors d’une prochaine piqûre, le moustique déverse le virus dans le sang d’une nouvelle personne. Les symptômes apparaissent 3 à 12 jours après la piqûre, mais durant ce laps de temps la personne peut être à l’origine de l’infection d’autres moustiques si elle se fait piquer à nouveau. C'est pourquoi les malades atteints du Zika doivent éviter d’être piqués afin d’interrompre le cycle de transmission virale.

Le virus se transmet également par voie sexuelle, par transfusion sanguine et par greffe.

Les femmes enceintes risquent aussi de transmettre le virus au fœtus, ce qui peut engendrer de graves anomalies du développement cérébral chez l’enfant.

Quels sont les symptômes ?

La plupart des personnes infectées par le virus Zika ne présentent aucun symptôme (on estime 70 à 80% des cas). Si des symptômes apparaissent, ils se manifestent 3 à 4 jours après la piqûre de l’insecte vecteur. Ils ressemblent aux symptômes de la dengue ou du chikungunya, eux aussi véhiculés par ce même moustique : fièvre, maux de tête, fatigue, douleurs musculaires et articulaires. A ces symptômes s’ajoutent différents types d’éruptions cutanées. Une conjonctivite, une douleur derrière les yeux, des troubles digestifs ou encore des œdèmes des mains ou des pieds peuvent apparaitre. Dans la plupart des cas, les troubles sont modérés et ne nécessitent pas d’hospitalisation.

Cependant, l'infection peut causer des complications neurologiques et auto-immunes sévères, en particulier le syndrome de Guillain-Barré et des anomalies congénitales chez les nouveau-nés, telles que la microcéphalie (tête anormalement petite).

À LIRE AUSSI

Comment diagnostiquer l’infection ?

Le diagnostic de l'infection par le virus Zika se fait par des tests sanguins ou urinaires visant à détecter la présence du virus (RT-PCR) ou des anticorps spécifiques (sérologie). Ces tests sont particulièrement importants pour les femmes enceintes vivant dans des zones où le virus est présent ou ayant des partenaires qui y ont voyagé.

Ces symptômes étant peu spécifiques, et le virus Zika se trouvant dans les mêmes régions que ceux de la dengue et du chikungunya, ils rendent difficile le diagnostic exact.

Quels sont les traitements ?

Actuellement il n’existe pas de vaccin pour prévenir l'infection par le virus Zika, ni de médicament spécifique pour soigner la maladie.

La gestion de la maladie repose sur le soulagement des symptômes par la prise d’antalgiques. Toutefois, la prise d’anti-inflammatoire non stéroïdien est à éviter tant que le diagnostic n’a pas clairement écarté la possibilité d’une infection par le virus de la dengue, car dans ce cas l’action anticoagulante du médicament pourrait induire des saignements.

Comment prévenir la maladie ?

La seule façon de se protéger de la maladie Zika est de se protéger des piqûres de moustiques de jour comme de nuit, en particulier en début et en fin de journée, périodes d’activité maximale du moustique, par des moyens physiques et chimiques :

- Utilisez régulièrement des répulsifs approuvés par les autorités de santé.

- Portez des vêtements couvrants les bras et les jambes, surtout pendant la journée.

- Utilisez des moustiquaires aux fenêtres et autour des zones de repos.

En parallèle de ces mesures de protection individuelle, la prévention de la maladie passe par la lutte contre la prolifération des moustiques. Pour cela, tous les gîtes potentiels pour le développement des larves de moustiques, c’est-à-dire les eaux stagnantes, doivent être éliminés : pots de fleurs, gouttières, pneus usagés, etc. Après chaque pluie notamment, il est recommandé de vider les rétentions d’eau qui peuvent se trouver autour de son lieu d'habitation.

Combien de personnes touchées ?

Depuis sa première identification en Ouganda en 1947 jusqu'à l'épidémie mondiale en 2015-2016, le virus Zika a touché des millions de personnes à travers le monde.

En 2013 et 2014, en Polynésie française, 55 000 cas de Zika ont été signalés. L’épidémie se propage ensuite dans d’autres îles du Pacifique et notamment, la Nouvelle-Calédonie, les îles Cook et l’île de Pâques.

Le virus est présent depuis octobre 2015 en Colombie, Salvador, Guatemala, Mexique, Panama, Paraguay, Surinam, Venezuela et Honduras.

A la date du 7 avril 2016, la Martinique compte 16 650 cas évocateurs (en cours de confirmation biologique). La Guyane en compte 3 620 et la Guadeloupe 1 090.

Selon l’OMS, fin 2021, 89 pays avaient fait état de cas autochtones de Zika.

Voir le document de l’OMS sur les données épidémiologiques de la maladie Zika (février 2022)

Pour aller plus loin :

Organisation mondiale de la santé (OMS): Page sur le virus Zika

Santé publique France: Page sur le virus Zika

Vidéos

Virus Zika, pourquoi aujourd'hui ?

Arnaud Fontanet, responsable de l’unité d’épidémiologie des maladies émergentes, co-directeur de l’école Pasteur/CNAM de Santé publique

Arnaud Fontanet nous explique dans cette vidéo les résultats obtenus avec ses collègues de Polynésie française lors de l’épidémie de Zika de 2013-2014 : les scientifiques ont établi le lien de causalité entre le virus et certains cas graves avec syndromes de Guillain-Barré d'une part, et d’autre part des cas de microcéphalie chez des enfants nés de femmes ayant été infectées au cours de leur grossesse.

Zika Summit 2016

Zika virus poses many questions and concerns for humanity. Scientists and experts are racing to understand the relationship between Zika virus infection and associated neurological complications such a microcephaly and Guillain-Barré syndrome.

The Institut Pasteur, WHO and other partners convened reserachers and public health experts working on this ongooing public health emergency to share preliminary results and discuss next steps.