Mise à jour - Août 2024

Quelles sont les causes ?

La bactérie H. pylori est un facteur de risque du cancer de l’estomac

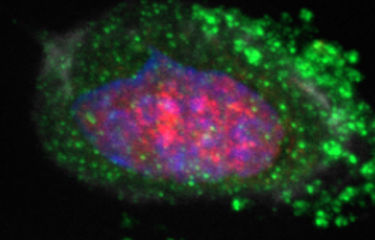

L’infection de l'estomac par H. pylori est acquise pendant l’enfance et perdure pendant des décennies, voire toute la vie en absence de traitement. La personne infectée développe une forte réponse inflammatoire locale et humorale, qui s’installe progressivement dans la chronicité.

Ainsi, H. pylori a été reconnue comme la première bactérie directement impliquée dans la genèse d’un cancer.

Comment se transmet la bactérie ?

La bactérie se transmet entre êtres humains principalement par voie orale avec la salive ou les liquides corporels par exemple. L’infection est acquise durant la petite enfance le plus souvent par une transmission intra-familiale (mère/enfant, fratrie). Tout se joue au stade de l’enfance : si un individu n’est pas infecté avant l’âge de 10 ans, le risque qu’il le soit plus tard est très faible. A l’heure actuelle, de nombreux arguments permettent d’incriminer l’environnement (en particulier un mauvais assainissement de l’eau), une promiscuité due à de faibles conditions socio-économiques ou une hygiène déficiente comme source de contamination ou favorisant la transmission de cette infection.

Quels sont les symptômes ?

Les symptômes des ulcères gastriques incluent des douleurs abdominales brûlantes qui s'aggravent en mangeant, des nausées, des vomissements, une perte de poids et, dans certains cas, un saignement digestif. Les symptômes du cancer gastrique peuvent être plus subtils au début et inclure une indigestion, des douleurs d'estomac, une perte de poids inexpliquée, et des vomissements, parfois avec du sang.

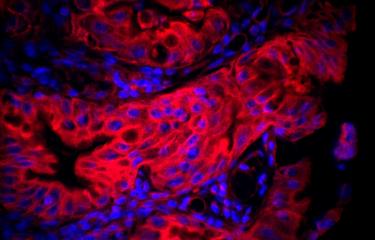

Chez la plupart des individus, la gastrite (inflammation de la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'estomac) chronique évolue sans autre conséquence et reste asymptomatique. Une proportion faible de patients (environ 10% des personnes infectées) développera au cours du temps une maladie ulcéreuse et dans 1 % des cas, un cancer de l'estomac ou cancer gastrique (adénocarcinome).

Les données accumulées ces dernières années montrent toutefois que ces deux tableaux cliniques sont mutuellement exclusifs, et que l’évolution vers l’une ou l’autre des pathologies se fait en fonction de prédispositions génétiques de l’hôte, de facteurs environnementaux (alimentation en particulier), et de propriétés bactériennes.

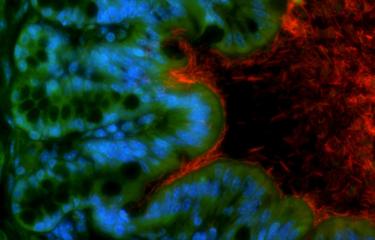

- L’évolution de l’infection à H. pylori vers la maladie ulcéreuse est associée à une gastrite à prédominance antrale (partie basse de l’estomac) et à une hyper-sécrétion acide qui conduit à la colonisation et l’inflammation du duodénum (partie de l'intestin grêle, située immédiatement après l'estomac), siège de l’ulcère duodénal. L’infection par H. pylori est responsable de 95% des ulcères duodénaux et de 70% des ulcères gastriques.

- L’évolution de l’infection à H. pylori vers l’atrophie gastrique puis le cancer gastrique est en général associée à une pangastrite (gastrite des parties hautes et basses de l’estomac). Elle s’observe généralement chez des patients présentant une hypo-sécrétion acide et touche plus particulièrement les populations de plus de 50 ans.

À LIRE AUSSI

Comment diagnostiquer la maladie ?

En France, compte-tenu des recommandations du corps médical, le diagnostic de l’infection à H. pylori se fait de deux façons :

- Des tests invasifs à partir de biopsies permettent trois examens distincts :

- Un examen histologique qui présente l'avantage à la fois de détecter la présence de H. pylori et de rechercher des lésions ulcéreuses ou précancéreuses de l'estomac.

- La mise en culture des bactéries qui a l'avantage de permettre, après antibiogramme, d'adapter le traitement antibiotique à la sensibilité de la bactérie isolée.

- Des tests moléculaires d'amplification génique permettant la détection rapide de H. pylori et la détermination de sa sensibilité à des antibiotiques.

- Des tests non invasifs :

- Un test respiratoire : ce test est également utilisé pour s'assurer du succès du traitement d'éradication trois à quatre semaines après son arrêt.

- Une sérologie H. pylori qui détecte, dans le sang, les anticorps dirigés contre cette bactérie.

- La détection d'antigènes de H. pylori dans les selles des patients.

Quels sont les traitements ?

Pour éliminer l’infection par H. pylori, une trithérapie de 7 jours associant un inhibiteur puissant de l’acidité gastrique (inhibiteur de pompe à protons ou IPP) et deux antibiotiques (parmi l’amoxicilline, la clarithromycine et le métronidazole) est utilisée. Dans ces conditions, la bactérie est éradiquée dans 70 % des cas. Les facteurs d’échec sont la résistance primaire à la clarithromycine retrouvée, en France dans environ 30 % des cas, celle au métronidazole retrouvé, dans au moins 32 % des cas ou encore un traitement mal suivi.

Après un traitement de deuxième ligne, adapté à la sensibilité des bactéries aux antibiotiques, 90 % des patients sont guéris de leur infection. Cependant, du fait de l'incidence croissante des souches de H. pylori résistantes aux antibiotiques classiquement utilisées, une quadrithérapie connue sous le nom de Pylera est prescrite depuis quelques années. Elle associe deux antibiotiques (métronidazole et tétracycline), un inhibiteur de l'acidité gastrique (IPP) et des sels de bismuth. Elle présente une efficacité d'éradication de l'ordre de 95%.

Le traitement fait disparaître en quelques jours la bactérie et les signes de l’infection. L’inflammation persiste pendant 6 à 24 mois, puis la muqueuse redevient normale.

Comment prévenir la maladie ?

Pour prévenir les ulcères gastriques, une bonne hygiène de vie est recommandée :

- Ne pas fumer

- Consommer l’alcool avec modération

- Boire beaucoup d’eau

- Eviter les boissons acides

- Manger des fruits et légumes frais

Qui est touché ?

L’infection est plus fréquente dans les pays en voie de développement (80 à 90%) que dans les pays industrialisés (25 à 30%). Les plus hauts taux de mortalité du cancer de l'estomac sont observés en Asie de l'Est ainsi qu'en Europe de l'Est et dans les pays d'Amérique centrale et du Sud.

En France, le cancer de l'estomac occupe la 13e place en termes d'incidence et environ 6500 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Le cancer de l'estomac est rare avant 50 ans et est deux fois plus fréquent chez l'homme que chez la femme.

Parce qu'il est souvent détecté à un stade avancé, le cancer de l'estomac est associé à un mauvais pronostic, avec un taux de survie à 5 ans de 15 à 20%.

L’infection à H. pylori est l’une des infections chroniques les plus répandues dans le monde : de 20 à 90 % des individus adultes sont infectés selon les pays. Pour un pays donné, la prévalence varie en fonction du statut socio-économique des individus, du degré de promiscuité et des conditions sanitaires dans lesquelles ils vivent.