Brésilien d’origine et chercheur passionné, Guilherme Dias de Melo consacre sa carrière à explorer les liens entre les infections virales et le cerveau. Spécialiste des virus neurotropes, il cherche à décrypter les mécanismes infectieux des virus SARS-CoV-2 et de la rage. Entre parcours transcontinental, engagement scientifique et regard lucide sur les défis de la recherche, Guilherme est animé par une curiosité sans relâche… et un profond désir d’être utile.

De São Paulo à Paris

Guilherme a grandi à Araçatuba, dans l’État de São Paulo au Brésil, il est issu d’une famille unie qui l’a soutenu dans son choix de mener une carrière scientifique. Son enfance entourée de chiens et de chats l’a naturellement conduit à des études vétérinaires à l’université publique UNESP. Très tôt, une curiosité profonde pour les mécanismes des maladies et le fonctionnement du cerveau l’a détourné de la clinique pour l’orienter vers la recherche. Après un premier stage en pathologie vétérinaire, il s’est passionné pour les liens entre infections et système nerveux. Sa thèse, débutée au Brésil, l’a mené à l’Institut Pasteur en 2014 pour un séjour d’un an, avant un retour en postdoctorat puis une intégration durable à Paris, couronnée par la réussite au concours de chargé de recherche en 2022.

Quand les virus perturbent le cerveau

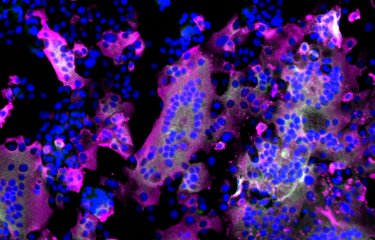

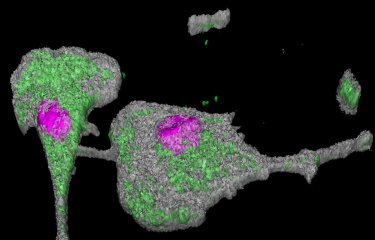

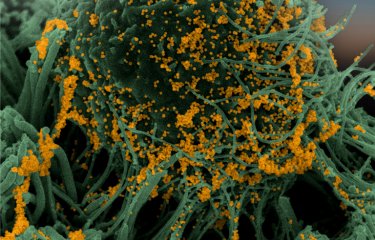

Spécialiste des virus neurotropes, il travaille aujourd’hui au sein du laboratoire d’Hervé Bourhy sur le virus de la rage, utilisé comme modèle pour mieux comprendre l'invasion cérébrale de pathogènes. Depuis la pandémie de 2021, il concentre ses travaux sur le virus SARS-CoV-2 et ses liens avec les symptômes « Covid long ».

Mon objectif est de comprendre comment ces virus pénètrent dans le cerveau, s’y maintiennent à bas bruit et déclenchent des symptômes persistants comme l’anxiété, les troubles de la mémoire ou la dépression.

À travers des modèles cellulaires, il tente de percer les mystères de cette persistance virale et de ses conséquences neurologiques.

Comprendre pour mieux protéger

Sa vocation est claire : étudier comment les pathogènes interagissent avec le cerveau, pour mieux prévenir, diagnostiquer et, un jour, traiter les infections qui en découlent. Il reste à découvrir des thérapies pour la rage, car cette maladie est encore mortelle de nos jours, une fois les symptômes déclarés. Il souhaite contribuer à la reconnaissance du Covid long comme enjeu médical majeur et à ce titre il s’est engagé comme membre du groupe « Action coordonnée Covid long » de l’agence ANRS-MIE, France.

Derrière chaque projet, une même motivation : faire progresser les connaissances pour améliorer la santé publique. Son moteur ? « Aider la société à vivre mieux. »

L’Institut Pasteur : un écosystème unique

Son premier contact avec l’Institut Pasteur fut une révélation. Séduit par l’histoire, l’intensité scientifique et les moyens techniques concentrés sur un seul campus, il a su y construire une carrière sur le long terme. Il souligne notamment la richesse des équipements, la proximité des expertises et la qualité des collaborations. Ce cadre lui permet d’explorer des questions de recherche exigeantes avec des outils de pointe, comme l’étude de l’activité électrique des neurones infectés ou l’utilisation de cellules souches différenciées in vitro.

Entre rigueur scientifique et engagement humain

Profondément curieux, passionné par l’histoire et les civilisations, ce chercheur est aussi un citoyen du monde— Brésilien, Italien, et résident parisien depuis plus de dix ans.

S’il avoue que le Brésil, sa famille et le soleil lui manquent parfois, il a trouvé à Paris un équilibre entre exigence professionnelle et enrichissement personnel. Il milite pour une science plus ouverte, mieux expliquée au public, et alerte sur les difficultés que rencontrent les jeunes chercheurs, en particulier les doctorants. Le besoin de repenser les conditions de travail en recherche, et d’assurer un avenir stable aux jeunes scientifiques, est au cœur de ses préoccupations.

Guilherme en quelques dates

Depuis juillet 2022 : Chargé de recherche expert au sein de l’unité « Lyssavirus, épidémiologie et neuropathologie », Institut Pasteur, Paris, France

Expérience professionnelle

2018-2022 : Post-doctorant à l’unité « Lyssavirus, epidémiologie et neuropathologie », Institut Pasteur, Paris, France

2018 : Chercheur invité à la plateforme de développement technologique, Institut Pasteur Korea, Seongnam, Corée du Sud

2015-2017 : Post-doctorant au laboratoire « Processus infectieux des trypanosomatidés », Institut Pasteur, Paris, France

2011-2015 : Assistant de recherche au laboratoire de pathologie appliquée, Université de l’État de São Paulo (UNESP), Araçatuba, Brésil

2012 : Chercheur invité à l’Institut de pathologie vétérinaire, Université Justus-Liebig, Gießen, Allemagne

Affiliation

Depuis 2022 : Membre du groupe « Action coordonnée Covid long » de l’agence ANRS-MIE, France.

Formation

2025 : Habilitation à diriger des recherches (HDR), Université Paris Cité, UFR Sciences du Vivant.

2015 : Doctorat en physiopathologie médicale et chirurgicale, Faculté de médecine vétérinaire, Université de l’État de São Paulo (UNESP), Araçatuba (Brésil).

2012 : Master en médecine vétérinaire, Faculté de médecine vétérinaire, Université de l’État de São Paulo (UNESP), Araçatuba (Brésil).

2010 : Docteur en médecine vétérinaire (mention d'honneur), Faculté de médecine vétérinaire, Université de l’État de São Paulo (UNESP), Araçatuba (Brésil).