Mise à jour - Septembre 2023

Quelles sont les causes ?

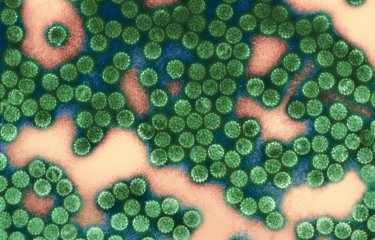

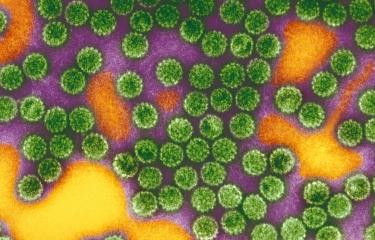

Le cancer de l’utérus est attribuable à 95-100% à une infection durable par le papillomavirus (HPV pour Human PapillomaVirus). À ce jour, les scientifiques ont identifié une vingtaine de papillomavirus humains (HPV) à l’origine du cancer du col de l’utérus. Les plus fréquemment en cause sont le HPV16 et le HPV18, provoquant à eux deux environ 70% des cas. 90% des infections par le HPV sont de courte durée, les défenses immunitaires de l’organisme permettant d’éliminer le virus dans les 2 ans suivant la contamination. Néanmoins, dans certains cas, l’infection persiste et aboutit au développement de cellules cancéreuses.

D’'autre part, il est important de noter que le HPV peut provoquer d’autres types de cancers (cancer du pénis, de l’anus, de la sphère ORL)

Comment se transmet le virus ?

Le papillomavirus humain à l’origine du cancer de l’utérus se transmet le plus souvent lors des rapports sexuels, avec ou sans pénétration. Dans la plupart des cas, l’infection a lieu au début de la vie sexuelle.

À LIRE AUSSI

Quels sont les symptômes ?

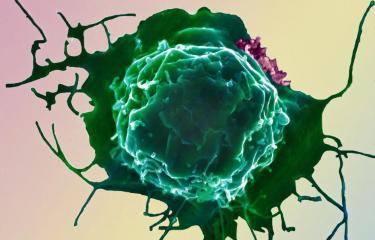

Dans la grande majorité des cas, l’infection par un HPV est asymptomatique. Lorsqu’elle est durable, elle peut provoquer des anomalies des cellules du col de l’utérus qui peuvent évoluer vers des lésions précancéreuses puis un cancer. Il s’écoule généralement 5 à 20 ans entre le moment de l’infection et l’apparition des cellules cancéreuses.

Certains HPV provoquent l’apparition de verrues mais ne sont pas à l’origine de cancers.

Si le cancer du col de l'utérus se développe, certains symptômes doivent alerter et nécessitent une consultation médicale. Parmi ceux-ci, des saignements vaginaux, des douleurs dans le bas-ventre ou lors des rapports sexuels.

Comment diagnostiquer la maladie ?

Pour diagnostiquer la maladie, un frottis est effectué, c’est à dire un prélèvement de cellules au niveau du col de l’utérus. Par la suite, un examen cytologique permettra d’observer au microscope si les cellules du col de l’utérus présentent des anomalies. Il va également détecter d’éventuelles lésions précancéreuses afin de les traiter pour éviter le développement d’un cancer.

Si le résultat de l’examen cytologique est positif, des examens complémentaires seront effectués comme une colposcopie (observation minutieuse du col de l’utérus) et/ou une biopsie.

Quels sont les traitements ?

Le traitement des lésions précancéreuses est le plus souvent chirurgical. Lorsqu’un cancer est déclaré, il est traité par chirurgie et radiothérapie avec le soutien d’une chimiothérapie. Des projets de vaccin thérapeutique sont également en cours.

Comment prévenir la maladie ?

L’OMS recommande de vacciner les jeunes adolescentes. Afin de limiter au maximum la propagation du virus, certains pays recommandent de vacciner plus largement tous les adolescents, filles ou garçons, c’est le cas par exemple en France. Si la vaccination permet de diviser par trois le risque de développer un cancer du col de l’utérus, elle ne protège pas cependant de toutes les infections au HPV. C’est pourquoi il est important pour les femmes de réaliser de manière régulière un frottis du col utérin (ou frottis cervical) afin de détecter les éventuelles lésions précancéreuses et agir avant le développement d’un cancer.

L’usage de préservatifs lors des rapports sexuels diminue le risque d’être contaminé par le HPV.

Combien de personnes touchées ?

80% des adultes sont infectés au cours de leur vie par un HPV.

Les HPV qui affectent les muqueuses génitales sont fréquents, ceci dès le début de la vie sexuelle : ils sont détectés chez 1 femme sur 3 entre l’adolescence et le début de la vingtaine. Les infections qu’ils provoquent sont communes, et disparaissent souvent spontanément et sans signe clinique. Toutefois, l’infection persiste chez 3 à 10 % des femmes infectées, entraînant le risque de développer un cancer du col de l’utérus.

90% des décès ont lieu dans les pays à faible et moyen revenu, où les moyens d’accéder aux protections, au diagnostic et aux traitements sont plus limités.

Enfin, plus d’un homme sur cinq dans le monde serait porteur d’un HPV à haut risque.