Mise à jour - Juillet 2023

Michaela Müller-Trutwin répond à toutes nos questions sur le virus VIH, et sa maladie le sida :

- Quelle est la cause du sida ?

- Quels sont les symptômes de l'infection ?

- Comment se transmet le VIH ?

- Comment se faire dépister ?

- Quels sont les traitements contre le VIH ?

- Comment se protéger de l'infection ?

Quelles sont les causes ?

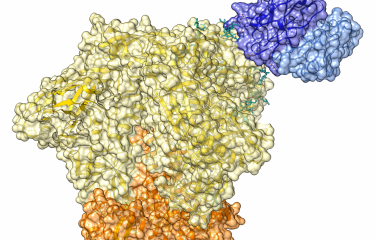

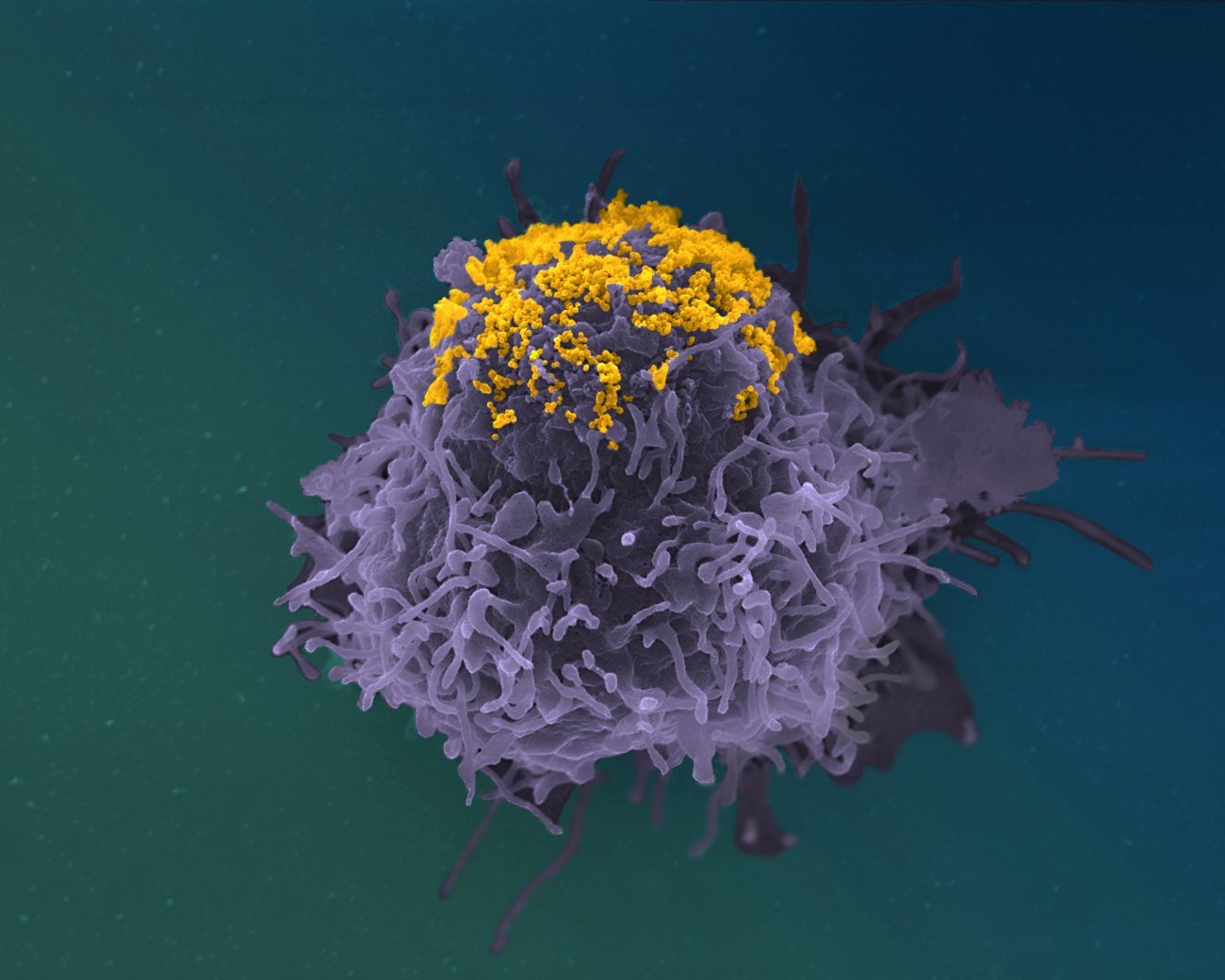

Le VIH cible et détruit les lymphocytes T, des globules blancs essentiels au bon fonctionnement du système immunitaire.

Les premières années, les personnes séropositives (porteuses du VIH) ne présentent généralement pas de symptômes cliniques, leur système immunitaire fonctionnant encore normalement.

Si aucun traitement n’est suivi, le syndrome de l’immunodéficience acquise (sida) apparaît environ sept ans après l’infection par le VIH. Il correspond au moment où le système immunitaire ne fonctionne plus, les lymphocytes T ayant pour la plupart été détruits par le virus.

A cause de cela, les personnes infectées peuvent développer sur le long terme des maladies dites « opportunistes ». On qualifie ainsi ces maladies car elles sont causées par des micro-organismes habituellement inoffensifs pour les personnes dont le système immunitaire fonctionne normalement. Les maladies opportunistes comprennent notamment des infections d’origine bactérienne, fongique et parasitaire, ainsi que certains cancers.

Quels sont les symptômes ?

Les symptômes de l’infection par le VIH évoluent selon le stade de la maladie. Dans les premières semaines, la personne infectée peut rester asymptomatique ou bien développer les symptômes d’une phase appelée primo-infection. Celle-ci se caractérise par des signes cliniques comparables à ceux rencontrés en cas de grippe : forte fièvre, douleurs musculaires, maux de tête, diarrhée...

Après la primo-infection, débute une phase asymptomatique qui peut durer plusieurs années. Durant cette phase, le virus est présent et les personnes infectées restent contagieuses. Le VIH affaiblissant progressivement le système immunitaire, la maladie finit par entraîner l’apparition d’autres symptômes : perte de poids, infections de la peau, toux, fièvre et diarrhée.

Si aucun traitement n’est suivi, la maladie évolue vers le sida, stade ultime de l’infection par le VIH.

À LIRE AUSSI

Comment se transmet le VIH ?

Le virus de l’immunodéficience humaine (ou VIH) se transmet par voie sexuelle et sanguine.

Il peut aussi se transmettre de la mère à l’enfant. Cette transmission peut avoir lieu :

- soit lors du dernier trimestre de la grossesse, le virus pouvant passer de la mère au fœtus via le placenta ;

- soit lors de l’accouchement ;

- soit lors de l’allaitement.

Comment diagnostiquer l’infection ?

Le diagnostic de l’infection par le VIH est posé par un examen sanguin de dépistage. Ce test est généralement réalisé la suite d’un comportement à risque (rapport sexuel sans protection, échange de seringues...) ou lorsqu’apparaissent certains symptômes. Un dépistage précoce de l’infection par VIH permet à la personne de bénéficier d’un traitement d’autant plus efficace qu’il est commencé tôt.

Quels sont les traitements ?

Actuellement, aucun traitement ne permet d’éliminer complètement le VIH de l’organisme. Les meilleurs d’entre eux permettent aux personnes séropositives de bloquer la multiplication du VIH, et ainsi de garder un système immunitaire opérationnel. Ces traitements sont appelés trithérapies, car ils combinent en une seule prise médicamenteuse les actions de trois inhibiteurs de la multiplication virale.

La première génération d’antirétroviraux était souvent responsable d’effets secondaires : nausées, vomissements, fatigue, perte d’appétit, fièvres, diarrhées, réactions cutanées...

Chez la grande majorité des patients, les médicaments de nouvelle génération permettent une vie normale s’ils sont administrés précocement après l’infection. Des effets secondaires à long terme (prise de poids, inflammation...) ne sont toutefois pas à exclure. Des recherches et des essais cliniques sont menés dans l’objectif de simplifier ces thérapies chez les personnes y répondant efficacement.

La prise d’un traitement antirétroviral pendant la grossesse diminue les risques de transmission à moins de 1%, contre 15 à 30 % sans traitement.

Pour tous les patients, il est recommandé d’initier le traitement au plus tôt suite à l’infection. Cela permet de garder le système immunitaire le plus intact possible tout en limitant le risque de transmission du VIH. C’est ainsi que l’espérance de vie d’une personne séropositive sous traitement peut se rapprocher de celle de la population générale. Malheureusement, la plupart des infections par le VIH ne sont détectées qu’après plusieurs années, et 60 % seulement des personnes infectées à l’échelle mondiale ont accès au traitement.

De rares personnes résistent à l’infection

Une infime partie des individus vivant avec le VIH (moins de 1%) peuvent maintenir le virus dans leur organisme à des niveaux très faibles, souvent inférieurs au seuil de détection dans le sang. Ce contrôle spontané est souvent associé à un fond génétique particulier, à l'origine de réactions immunitaires très fortes et spécifiquement dirigées contre le VIH.

Une minorité (5 à 10%) des patients suivis et traités dans les semaines suivant l’infection sont devenues capables de contrôler le virus. Ces personnes, appelées contrôleurs post-traitement, sont en état de rémission du VIH.

De très rares personnes sont même capables de résister directement à l’infection. Cette capacité leur vient d’une mutation qui affecte un récepteur situé à la surface de certains lymphocytes, que le VIH peut en temps normal utiliser pour les infecter.

Par ailleurs, des personnes qui présentent des risques importants d’exposition mais restent séronégatives ont été décrites, sans qu’on puisse l’expliquer.

Comment prévenir la maladie ?

La prévention passe en premier lieu par des mesures empêchant la transmission du VIH. Par exemple l’usage du préservatif, ou encore de matériel injectable à usage unique...

Actuellement, il n’existe aucun vaccin efficace contre le VIH.

La prophylaxie pré-exposition (ou PrEP) est réservée à certaines personnes à risque de contamination. Elle désigne la prescription d’un médicament de prévention de l’infection par le VIH. Très efficace si suivie avec rigueur, la PrEP réduit d’environ 99 % le risque de contracter le VIH lors de rapports sexuels, et d’au moins 74 % celui de le contracter lors d’un partage de seringue.

Un traitement antirétroviral post-exposition suivi avec rigueur, après un comportement à risque, rend le virus indétectable dans le sang, ce qui diminue considérablement le risque de transmission.

Combien de personnes touchées ?

Le site officiel de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publie régulièrement des mises à jour sur l’état actuel de l’épidémie de VIH : nombre de personnes séropositives, nombre de décès...

Pour aller plus loin :

Voir les principaux repères sur le VIH et le sida sur le site de l'OMS

40 ans après la découverte du VIH