Le département est spécialisé dans la science des données et la modélisation computationnelle des processus biologiques. Il regroupe des expertises en mathématiques, statistique, informatique et physique pour répondre à des questions biologiques complexes sur les génomes, les cellules, les cancers, le fonctionnement neuronal ou encore l’épidémiologie. Les équipes développent des méthodes quantitatives et des modèles pour analyser et interpréter les données issues du séquençage, de la biologie expérimentale, de la santé publique ou celles fournies par les recherches cliniques. Le département explore l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine pour approfondir les connaissances en biologie et santé.

Nos principaux travaux récemment publiés

Diversité du microbiote vaginal et grossesse

Un microbiote vaginal sain est généralement un environnement peu diversifié avec une prédominance d'espèces de Lactobacillus produisant de l'acide lactique. Une étude portant sur une cohorte diversifiée de 749 femmes, inscrites dans la cohorte InSPIRe, au cours de leur dernier trimestre de grossesse, a démontré que les Lactobacilles, y compris L. crispatus, jouent un rôle important dans le maintien d'une faible diversité, et que l'appauvrissement de cette communauté critique est lié à l'accouchement prématuré.

Scientific Reports, 4 juin 2023.

La pangénomique, une approche pour comparer les génomes humains

Pour la première fois un graphe de séquences regroupant une cinquantaine de génomes humains simultanément a été construit. Cela permet d'étudier les variations des génomes humains conjointement, une discipline nouvelle appelée pangénomique. Cet article explique les méthodes existantes et présente quelques analyses sur des gènes liés à l'immunité.

Genome Biology, 30 novembre 2023.

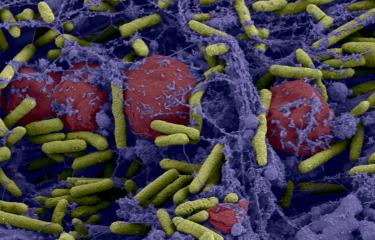

Retracer les origines de la virulence

La technologie de séquençage a considérablement étoffé les sources potentielles d’obtention de données génomiques. Nous disposons, par exemple, de données sur l’ADN ancien de pathogènes datant de plusieurs milliers d’années, qui nous ont permis de mieux dater et comprendre leur mode d’émergence. Cet article décrit les dernières avancées en matière de modélisation de l’évolution, visant à élucider l’augmentation de la virulence ou de la transmissibilité des pathogènes avec le temps. Il présente le concept clé d’horloge moléculaire des microbes infectieux, une technique statistique capable d’estimer le moment précis où les lignées de pathogènes se séparent et acquièrent des traits importants, comme des mutations à l’origine d’une virulence accrue.

Science, 14 décembre 2023.

Interaction gènes-environnement et impact sur la santé humaine

Une nouvelle méthode permet d’étudier comment les gènes et l’environnement interagissent pour influencer certains traits phénotypiques complexes. En analysant de grandes bases de données génétiques, elle met en évidence des interactions entre certaines variations génétiques et la consommation de tabac ou d’alcool, influençant les niveaux de lipides sanguins. Cette avancée améliore la compréhension des facteurs influençant la santé humaine.

Nature communications, 22 avril 2024.

L’IA pour une intégration innovante des données de cellules uniques

L’étude présente scConfluence, une méthode innovante pour intégrer des données de cellules uniques issues de différentes technologies sans perdre d’informations biologiques. Grâce à des autoencodeurs et un transport optimal inversé, elle aligne efficacement ces données. Testée sur divers scénarios, elle améliore la classification cellulaire et ouvre de nouvelles perspectives en biologie cellulaire.

Nature communications, 5 septembre 2024.