Mise à jour - Septembre 2025

La légionellose doit son nom à une épidémie survenue en 1976 lors d’un congrès de la Légion Américaine à Philadelphie : sur 182 patients, 29 sont décédés. Il sera découvert plus tard qu’une bactérie jusque-là inconnue, Legionella pneumophila, s’était propagée via le système de climatisation de leur hôtel. De nombreuses épidémies de légionellose ont depuis été décrites en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

L’émergence récente de cette maladie s’explique par son affinité pour les systèmes modernes d’alimentation en eau comme les réseaux d'eau chaude sanitaire, les tours de refroidissement, les bains (à jet ou à remous) et également, les systèmes d’air conditionnée.

Quelles sont les causes ?

Les Legionella font partie de la flore aquatique et sont trouvées dans de nombreuses sources d’eaux douces chaudes.

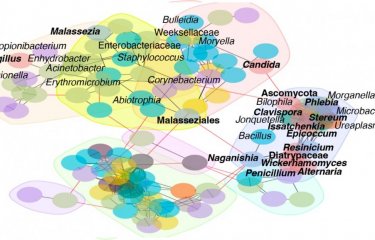

Le genre Legionella comprend une soixantaine d’espèces, elles-mêmes recouvrant plusieurs dizaines de sérogroupes. Cependant, plus de 90% des cas de légionellose diagnostiqués par culture sont dus à la seule espèce Legionella pneumophila et plus de 85% des cas sont même occasionnés par des isolats du sérogroupe 1.

Les eaux douces contaminées et les systèmes d’air conditionnée sont les principales causes de contamination.

La bactérie se multiplie au sein de microorganismes présents dans l’eau, à des températures comprises entre 15° et 50°C (douche, spas type bains à remous, tours de refroidissement).

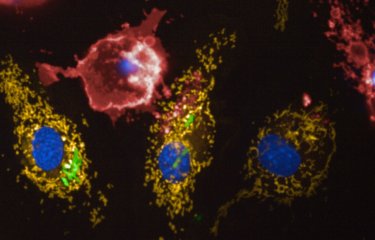

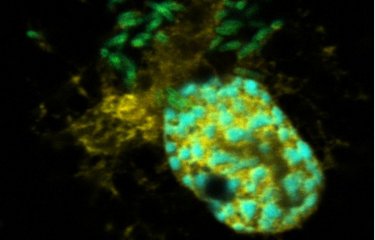

Elle peut également se répliquer chez des protozoaires, comme certaines amibes, se trouvant dans les eaux douces. Lorsque les amibes meurent, les bactéries se répandent dans l’eau et elles sont alors ingérées par un nouvel hôte (une cellule) qui va permettre de nouveaux cycles de multiplication.

Le réchauffement climatique aide à la multiplication de la bactérie à cause des inondations et des fortes pluies.

Ce sont des bactéries intracellulaires mais qui peuvent survivre à l’extérieur des cellules. La présence de dépôts organiques et d’autres micro-organismes, ainsi que de fer, zinc et aluminium dans les installations favorisent leur croissance. Elles sont résistantes à la chaleur et peuvent de ce fait être retrouvées au fond de cuves d’eau chaude.

Quels sont les symptômes ?

Lorsque Legionella n’infecte pas les poumons, la maladie se manifeste sous forme d’un état grippal (fièvre, maux de tête, douleurs musculaires...) et guérit spontanément en quelques jours. On parle alors de fièvre de Pontiac.

La forme pulmonaire de la maladie, la légionellose, est quant à elle bien plus grave.

Après une période d’incubation de 2 à 10 jours, la légionellose se manifeste par des infections pulmonaires aiguës de type pneumopathies. Les premiers symptômes ressemblent à une grippe : fièvre, toux sèche... Le malade peut ressentir des sensations de malaise, une perte d’appétit. Certains patients peuvent présenter des douleurs abdominales (nausées, vomissements, diarrhées), accompagnées de troubles neurologiques (altération de la conscience de type confusion jusqu’au coma) ainsi que des douleurs musculaires. Du sang peut apparaitre à la suite de toux. En absence de traitement, la maladie s’aggrave généralement au cours de la première semaine. Elle peut évoluer en une insuffisance respiratoire irréversible et provoquer une insuffisance rénale aiguë, alors souvent fatales.

À LIRE AUSSI

Comment se transmet la maladie ?

Une des voies de transmission chez l’être humain est l’inhalation d’aérosols (gouttelettes d’eau en suspension dans l’air) contaminés provenant d’environnements aquatiques. Après l’inhalation, les bactéries présentes peuvent pénétrer dans l’organisme au niveau des alvéoles pulmonaires. Elles envahissent les macrophages, cellules du système immunitaire, qu’elles finissent par détruire. La bactérie peut également se transmettre par aspiration d’eau contaminée.

Des cas plus spécifiques peuvent être exposés :

- les nouveau-nés lors d’accouchements dans l’eau ;

- parfois aussi les patients à l'hôpital : un cas exceptionnel de patient immunodéprimé (santé très fragile) a été observé à l'hôpital, contaminé par le biais de l’eau / glaçons contaminés (les machines à glaçons peuvent être une source de Legionella, et ne devraient pas être utilisées par des patients très sensibles - source OMS).

A noter que les personnes atteintes de légionellose ne sont pas contagieuses.

Seul un cas de légionellose par contamination inter-humaine a été rapporté à ce jour. Dans ce cas, on a pu rapporter une très grande proximité entre les deux personnes dans un espace confiné et sur un temps long.

Comment diagnostiquer l’infection ?

Le diagnostic de la légionellose se fait via un examen clinique qui prend en compte les symptômes, le contexte de la maladie, et les situations à risque auxquelles la personne a pu être exposée. Le diagnostic est ensuite confirmé en recherchant dans l’urine du patient des composants de la membrane externe de Legionella.

D’autres méthodes de diagnostic consistent à repérer Legionella dans un prélèvement clinique (éventuellement par la technique dite PCR), ou à observer dans les urines une augmentation de la concentration d’anticorps, ou encore la présence d’antigènes.

Quels sont les traitements ?

A ce jour, il n’existe aucun vaccin contre la légionellose. La bactérie en cause résiste naturellement aux pénicillines, habituellement utilisées dans le traitement des pneumopathies, mais elle est efficacement combattue par des antibiotiques, s’ils sont prescrits à temps, comme les macrolides (azithromycine, érythromycine), les fluoroquinolones ou la rifampicine. Cette dernière ne doit pas être prise seule. Ces traitements doivent cependant être pris tôt dans l’évolution de la maladie pour être efficaces.

Comment prévenir la maladie ?

Des mesures de lutte doivent être mises en place pour éviter la multiplication de Legionella. Elles consistent à :

- entretenir et nettoyer les systèmes d’eau douce et les systèmes d’air conditionné

- appliquer des mesures physiques (température) et chimiques (biocides)

- supprimer les émissions d’aérosols

- réduire la stagnation de l’eau

Les médecins doivent se tenir vigilants pour détecter les cas.

Combien de personnes touchées ?

Entre 1600 et 2000 nouveaux cas sont déclarés chaque année en France, mais ces chiffres sont probablement sous-estimés car la maladie est difficile à diagnostiquer. Les facteurs qui favorisent la légionellose sont un âge supérieur à 50 ans, le sexe masculin, le tabac, un diabète, un cancer, une maladie du sang, ainsi que les thérapies par corticoïdes ou immunosuppresseurs. Selon l’OMS, 75 à 80% des cas notifiées ont plus de 50 ans, et 60 à 70% sont des hommes.

Il existe beaucoup plus de cas dans le monde mais le diagnostic de cette maladie n’est pas facile, et tous les pays ne dispose la notification obligatoire comme en France.

Un exemple d’épidémie récente en FranceL’amélioration de la surveillance permet désormais de détecter plus efficacement les foyers d’apparition de cas groupés et, depuis 1998, plusieurs épidémies ayant pour origine des tours de refroidissement ont été identifiées. C’est le cas de l’épidémie intervenue dans le courant de l’hiver 2003 dans le Pas-de-Calais, la plus importante observée jusqu’alors tant en nombre de cas (près de 90 cas constatés et 17 morts) que pour l’étendue du territoire concerné (des personnes ont été contaminées à une dizaine de kilomètres du foyer identifié de propagation). Cette épidémie a mis en lumière les difficultés de maîtrise des foyers de prolifération de Legionella pneumophila puisque, pour la première fois, deux arrêts de la source industrielle pour décontamination totale ont été nécessaires à un mois d’intervalle pour parvenir à stopper l’épidémie. |